『あつまれ! ふしぎ研究部』と『ゴールデンカムイ』を例として。

【 安部真弘『イカ娘』『あつまれ! ふしぎ研究部』について

――ページ切り替えを意識した見せゴマの配置のテクニック―― 】

『イカ娘』は後から知って連載終盤についていくだけだったので、今度の安部氏の連載はせめて単行本が出る度にちゃんとフォローしていきたい。

この作家の漫画は、コマ運びがとにかくきれいで、作為的なぎこちなさを感じさせにくい滑らかな紙面構成になっている。しかも、ページの切り替わりに対応した内容上の抑揚を、的確にコントロールしているのも、コメディ漫画としての巧さだろう。要は、ページをめくった最初のコマ(偶数ページの一コマ目)にドラマティックな大コマを置くということだが、その見せコマのタイミングを合わせるために直前のページを強引に詰め込んだり引き延ばしたりするということがほとんど無く、スルスルと流れる自然なコマ運びのリズムのままに、次ページの見せゴマへとつなげている。

一ページを縦三段組みで構成し、一段目に大ゴマの見せ場を持ってきて、二段目と三段目はコマ組み分割して会話を展開するというスタイルは、これに先立つ『侵略!イカ娘』(秋田書店、単行本[全22巻]:2010-2016年)でも、連載前半(単行本第5-6巻)の頃から定期的に用いられるようになっており、連載中盤(第11巻)にはすでに作品の構成原理――または漫画の「文体」――として確立されているのが見て取れる。

そもそも安部氏のコメディは、『イカ娘』の頃から、オチのコマも過剰に強調することのない、浮遊感のあるユニークなものだったが、それが今回の『ふしぎ研究部』では、一話単位の筋運びの見通しのよい一体感に結びついている。つまり、途中のオチによって明確な節目(切れ目、断絶)を設けてしまうことが無く、場面転換や時間経過の飛躍もほとんど差し挟まずに、一話一話が完全な一シーンもののショートストーリーとして見事に成立している。

力任せにオとそうとするギャグでもなく、かといって単なる生真面目なストーリーものでもなく、それでいて、切れ味のよい笑いを随所に放り込んできていながら、しかも全体としてはスムーズに流れていく。そういうネームレベルの特質は、安部氏の画風とも正確に対応している――すなわち、直線的でフラットな描線を基調とした明晰なタッチでありながら、程良くデフォルメされてオタク的愛嬌にも満ちており、そして各コマの構図やポージングにも生き生きとした躍動感のある画風と。その美質は、あの元気な奇人「イカ娘」を描いていた頃から変わっていない。

安部真弘『あつまれ! ふしぎ研究部 (1)』(秋田書店、2017年)

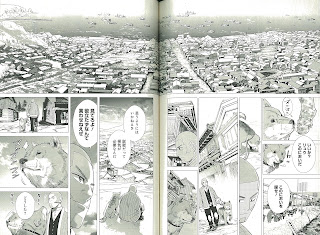

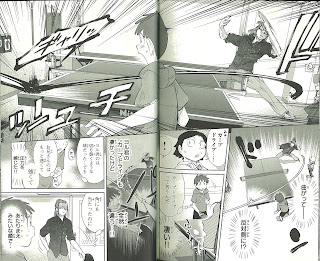

(32-33頁:)よくこなれた、読みやすいネームである。主人公(男子高校生)の頭髪の縁取りなどは直線的なタッチで記号的に描かれているが、オタク寄りのデフォルメを基調としているため、親しみやすい愛嬌を湛えている。ページをめくると、さらにコミカルなリアクションが現れる(下記)。

(34-35頁:)次の見開き。起承転結でいう「転」に当たる描写を、ページをめくった最初のコマに大きく描くことで、転換の驚きを効果的に演出できるし、見せゴマとしてのアイキャッチ効果も高まるし、漫画のコマ組み進行全体にもリズムが生まれる。それにしても、埋め草的な無駄ゴマが一切無く、一つ一つのコマがはっきりした意味を持ちつつそれぞれに充実したユーモアを湛えているのが素晴らしい。

(同書、58-59頁:)登場人物が地べたに座っているという風変わりな状況だが、コマごとに様々なアングルで描いており、二人の空間的位置関係の面白さも楽しめる。漫画では、動物の描写はデフォルメの仕方が難しいが、人物との間にギャップを感じさせないように巧みに描かれている。左下の最後のコマも、次ページのアクションへの「溜め」として機能している。

【 野田サトル『ゴールデンカムイ』について:

――見開きの上段/下段に展開される大ゴマの演出的機能―― 】

コマ組みと紙面構成の話を続けると、最近まとめ読みした『ゴールデンカムイ』が面白かった。この作品のコマ組みでは、見開き2ページの上側または下側に広がる左右ブチ抜きの大コマが何度も使われている。他作品に類例が無いわけではないが、この構成はかなり珍しい。

1) 状況提示のコマとして。

左右全幅に悠然と広がる大ゴマは、一つには、映像でいうエスタブリッシングショット(そのシーンのロケーションや位置関係を確立させるショット)としての機能を担っている。図1では、川沿いに移動している人々の全身とその周囲の空間を幅広く描き出すことで、そのシーン全体がどのような場所であるか、登場人物たちがどのような姿勢で何をしているのかを、読者にあらかじめ了解させている。同様に図2では、最初の一コマで当時の小樽市街の遠景を映しており、この広い街の中を探索していくシークエンスに対する導入になっている。

図1:野田サトル『ゴールデンカムイ (7)』(集英社、2016年)、66-67頁。

図2:第4巻(2015年)、166-167頁。

しかしながら、ただ単に状況提示をするだけならば、これほどの大ゴマにする必要は無いし、ましてや、一般的な視線誘導の自然さに逆らって左右のページに跨がらせる必要は無かったはずだ。換言すれば、あえてそうしているのは、状況説明の他にも、表現効果に関わる様々な役割を担っているからだ。

2) 複合的多層的な時間表現として。

画面構成上、これらの最初のコマが見開きの全体を覆っているということは、この第一コマがその下にある各コマに隣接し続け、それらとの間に直接的な関わりを保持しているということである。図1では、第二コマ以降の会話が続いている間も、彼等は川沿いの騎乗移動をずっと続けているのだということを、読者は意識的/無意識的に理解するだろう。すなわち、ここでは、時間経過の長さが、彼等の旅の時間の長さが、このコマ組みによって示唆されている。この見開きのコマ組みは、一つ一つのコマを順を追って単線的に読んでいくというわけにはいかない。その複雑さは、この見開きの二ページに含まれている時間経過の重層性として結実している。

図2は、図1と同じような構成であるが、この第一コマは俯瞰の遠景であって、人物は描かれていない。したがって、ここで表現されているのは、特定の登場人物の行動の時間的継続ではない。この街は、下のコマの登場人物(「白石由竹」)が向かい合った対象であり、そして、彼がその中を歩き回った空間そのものである。その街の景観が俯瞰構図で広く細かく描かれることによって、彼がいかに広大な範囲を探索したかが、象徴的に描写されている。しかも、右のページから左ページの各コマまで読み進めても、その上には依然として風景の大ゴマが存在し続けている。いうなれば、登場人物とともに読者もまた、この街との長時間の対峙を体験させられている。

3) ランドスケープを強調する手法として。

下の図3は、見開きの上側三分の一と右ページの残りすべてを遠景描写のみに費やしているという、きわめて大胆な紙面構成を採っている。このような表現が第1話でいきなり投入されているという事実に鑑みても、本作にとっての「風景(ロケーション)」の重要性は明らかである。

図3:第1巻(2015年)、32-33頁。

このようなレイアウトでその土地の風景を大きくアピールすることは、この作品にとっては特に重要な問題であろう。そもそも本作は、明治後期の北海道を舞台に、とある犯罪者が隠したとされる金塊の在処を巡って様々な勢力が抗争、交渉、謀略を繰り広げるという活劇ものである。百年前の、しかも北国の山野という舞台設定は、非常に珍しいものであり、そして、たいへん魅力的なものでもあるだろう。

登場人物たちのドラマティックな行動や激しい戦闘、当時の文化(特にアイヌの生活文化が詳しく描写されている)などを描くだけでなく、自然の風景そのものを緻密にそして描き出すこともまた、本作の重要な柱の一つである。現代人にとって馴染みの薄い(あるいは、もはや訪れて体験することの叶わない)ロケーションを、読者が受け入れてその雰囲気を想像できるようにする「物語表現上の必要性」の観点からも、また、百年前の大自然のリアリティを作品の個性の重要な一部分として形成するという「美的-劇的なコンセプトワーク」の観点からも、この大ゴマ背景表現は大きな意味を持っている。

図1や、下の図4を見ても分かるように、本作の背景作画は、現代日本の週刊連載漫画としてはトップクラスと言ってよいほど手の込んだ緻密なものであるが、その表現効果のめざましさはその労力に十分見合ったものであるし、それどころか、作品全体の魅力とも深く結びついている。

4) 特有の演出的意味作用を担う大コマとして。

下に引用する図4では、紙面上段ではなく最下段全体を使って(!)背景コマが置かれている。ということは、この見開きに対するエスタブリッシングショット(事前説明)としての機能は担っていないということだ。この異様なレイアウトの見開きでは、上段各コマの不穏な人物会話と、下段の荒々しい激流の背景コマとが、ほとんど対等に拮抗し合いつつ、全体として身の引き締まるような劇的緊張の予感を作り出している。このような例を見ても、本作における背景コマが、単なる状況説明のためのおまけコマなどではなく、それ自体が重要な意味作用を表出する役割を担っていることが分かるだろう。

図4:第10巻(2017年)、38-39頁。

ごく普通の無難なコマ割であれば、この川辺の風景コマは、このページの末尾に小さい収めてしまうか、あるいは次のページに回してしまうくらいだろう。そして、登場人物二人を大きく見せるように、紙面を割いてゆったりとした正方形寄りのコマを多用するのが、分かりやすく読みやすいコマ組みの常道だろう。しかるに、この図4のレイアウトでは、上側6割ほどのスペースに人物会話を収納し、中には極端に縦長のコマすら使っており、その一方で下段4割のスペースは激流の風景ゴマを大きく一コマで映している。あまりにも大胆な構成である。

このレイアウトには、いくつかの効果を見出すことができるだろう。たとえば: 1)狭く引き絞られたコマによる息苦しい緊張感をもたらす。あるいは、2)細長の極端なコマ割によって、そのシチュエーションそれ自体の異様さを暗示する。3)高くまっすぐに切り立ったコマを連ねることにより、会話シーンに速度感や密度感を印象づける。4)まっすぐ真横に読み進めていくことのできるレイアウトが、直截な迫力を生んでいる。

興味深いのは、5コマ目と6コマ目の間の、枠線間の空隙の大きさである。この見開きの一連の会話を締め括る6コマ目を、決めゴマとして際立たせるために、その直前にわずかな「溜め」の瞬間を作っている。この大きな空隙は、息苦しい縦長コマと並べられることによって、その表現効果をさらに強めている。漫画においては、枠線間の空白もまた、意味作用の担い手となる。

このように、上段のコマ割では様々に手の込んだ技巧を凝らしつつ濃密な会話を展開させたうえで、そしてその一方で下段のコマでは、人一人おらず、台詞の一つも無く、それでいてリアリスティックな迫力に満ちた、見応えのある背景ゴマを置いている。人物と風景の間の強烈なコントラスト、そして同時に、会話の緊張感と風景の緊張感の間の絶妙のシナジー。あまりにも挑戦的な、そして素晴らしいダイナミズムを湛えた、素晴らしい見開き構成である。

【 まとめと評価 】

本作における背景コマは、時にはその場面のロケーションや状況を説明し、また時には重層的な時間進行表現の一翼を担い、あるいは緻密に描き込まれた大自然の風景によって作品の雰囲気の基調を形成し、そしてさらには具体性のある明確な表現効果や物語進行上の意味作用を無言のうちに雄弁に語っている。

先に述べたように、本作の筋書きはかなり時代がかったものであるが、キャラクターデザインや笑いのセンス、ガジェット群の用い方、物語作りに対する姿勢は、現代的な技術および感性によってリファインされている。また、各話の扉絵では映画ポスターや少女漫画のパロディを展開していたり、本編でも実在の歴史上の人物たちをアレンジして登場させていたりする。見開き横長コマに関しても、おそらくこのレイアウトで世界的に名高い実例の一つであろうレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」のパロディを、しれっと敢行しているほどのしたたかさがある(図5)。

図5:第9巻(2016年)、14-15頁。

今回指摘した見開き横長コマを、この作者は乱用しているというわけではない。せいぜい単行本一冊につき2~5回程度である。しかし、この頻度は、一つの作品のコマ組みのスタイルを規定するには十分なものだろうし、また、他の漫画家の作品ではこれほどの頻度で用いられることは滅多に無いだろう。コマ組みの特徴は、作家による意識的な構築の所産であり、そして漫画表現の意味づけとその効果に直結する重要な要素である。かようなコマ組みの特徴は、まさに作家の個性であり、そしてその漫画(家)の「文体」と呼ぶべき重要な個性である。

このブログでも、『スメラギドレッサーズ』における斜め裁ち切りのスタイリッシュなコマ組みや、『ドカベン』がコマ組みの制約から解き放たれて登場人物たちを融通無碍に配置するスタイルに言及してきた。その他にも、少女漫画の複雑なコマ組みや、アダルトコミックの作法、ギャグ漫画の逸脱的表現、海外コミックとの比較、遡れば手塚治虫の実験性など、コマ組みと紙面レイアウトの次元でも、漫画表現の創造性を享受したりそれらを技術的に分析したりする余地は、いまだ大量に残されている。本稿ではほんのわずかな実例を取り上げてその特徴を簡単に紹介したまでだが、コマ組み分析もまた漫画表現の記号論の一部として深め(られ)ていくべきだろう。

【 補論:他の漫画作品における横広見開きコマ 】

見開きの上部または下部に横広の大ゴマを配置するコマ組み構成は、もちろん野田作品のみの技法ではなく、他の漫画家も時折このレイアウトを用いている。同時代(2010年代)の他の青年漫画や少年漫画、そして90年代や70年代の作品にも実例を求めつつ、横広見開きゴマの演出的機能について、より広い視点からの検討を試みよう。

大久保圭『アルテ (1)』

(徳間書店、2014年)、72-73頁。

同時代の青年漫画の一例。「コミックゼノン」で連載中の本作は、16世紀のフィレンツェを舞台に、職人(画家)を目指す貴族の少女の物語を展開している。

当時の生活様式や価値観、宗教、慣習、技術水準、社会制度、経済的状況を踏まえた丹念な描写によって、この特徴的なシチュエーション設定のドラマに説得力と魅力が生まれている。例えば貴族と平民の格差、職工社会の男女差別、華やかな謝肉祭、豪商や娼婦の存在、キリスト教的生活規範などが、物語に豊かな彩りと厚みのあるリアリティをもたらしている。

そしてさらに、漫画に特有の武器として、背景の描き込みによっても、そうした魅力とリアリティは高められている。高い石造りの建物群、屋内のディテールと陰影、大通りの賑やかさ、行き交う人々の服飾、川沿いの開放的な風景、等々。

上記引用画像は、主人公「アルテ」が、画工の親方に弟子入りを認められて、住み込みの部屋を与えられた翌日のシーンである。ようやく自分の目指す道が開けてきた、明るい一日の始まりを象徴するかのように、開放的で眩しい風景が広がる。

木製の開き窓はかすかに湾曲して描かれており、まるでカメラで撮ったかのような奥行き感と迫真性を演出している。また、レンズフレアを模した五角形のトーンが、早朝の風景の輝かしさを強調している。これほどの大ゴマでありながら、主人公は読者に対して背を向けているのだが、主人公の身体の傾きや腕の動きによって、窓を開けた「動き」と「瞬間」のカットとその風景の「驚き」が引き立たせられる。レイアウトの大胆さと演出の緻密さが、このシーンを形作っている。

本作のコマ組みは、基本的には四角形基調のオーソドックスなものであり、一ページあたりのコマ数も比較的多く、見開きゴマもほとんど使われない。それだけに、この序盤の最も重要なシーンで、この特徴的な上段見開きが行われることによって、このシーンの特別さは――その爽やかな開放感とともに――よりいっそう深く読者に印象づけられる。

宇河弘樹『猫瞽女 (1)』

(少年画報社、2015年)、18-19頁。

本作も2014年に連載開始されたほぼ最新の漫画である。ソ連に占領されて共産化した195X年の戦後日本というシチュエーションである。そうした時代設定及び状況設定とそれに伴われた美意識を示唆するために、第一話で左記引用画像のような見開きが敢行されている。

この上段ブチ抜きの大コマでは、「50年代」「ソ連」の諸特徴を印象づける記号的要素が、これでもかとばかりに描き込まれている。すなわち、重々しくもパワフルな蒸気機関車、その正面と側面にこれみよがしに貼り付けられている星、遠景には正教会建築のような玉葱状屋根(クーポル)。「ゴトン ゴトン」という擬音も、直線的に意匠化されたフォントで、ロシアアヴァンギャルド風のレタリングを連想させる。看板に書かれているキリル文字「УЕНО(=uyeno)」は「上野」であろう。2コマ目の「открывать(otkryvat')」は「開(OPEN)」を意味するロシア語、5コマ目の「ЯПОНИЯ А…(yaponiya a…)」とあるのは「日本」のようだ。

この見開きコマの表現作用を、先に『ゴールデンカムイ』に即して分類した4種類に当てはめるならば、「1)状況提示のコマ」の典型だと言えるだろう。ただし、その場面の状況を説明するだけでなく、物語全体の世界設定を一息に説得しきる力強い一コマである。

下段に配置された2コマ目以降には、煤煙に塗れた無貌の乗客たちの陰鬱な様子が巧みに描かれている。そして見開きの左下のコマでは、コマの枠線を突き抜けながらはっきりした表情を見せることによって乗客たちとの鮮やかにコントラストを示しつつ、物語の主要人物二人――三味線弾きの猫娘「夜梅」とそれに同行する「鶯」――が姿を現す。

作者の宇河は、本作の前に手掛けた和風伝奇ものの『朝霧の巫女』でも、様々なペンタッチを融通無碍に使い分けつつ、コマ組みの次元でも場面毎に様々な紙面構成上の技巧を凝らしている。本稿が取り上げている見開き上段or下段の大ゴマレイアウトも、活劇シーンの見せゴマや重要なロングショットのコマなどで、その洗練された美意識とともに何度か実行されている。

掛丸翔『少年ラケット (1)』

(秋田書店、2015年)、174-175頁。

週刊少年漫画分野にも、意欲的なコマ組み表現の可能性に取り組みつづけ(そして成功しつづけ)ている漫画家はいる。

本作は中学卓球部の物語である。競技者が向かい合ってほんの3メートル足らずの狭い卓上球技であり、しかも試合は複雑な戦術を伴いつつ高速に進行するのだが、そうした難しさを超えて、本作は漫画表現としての面白味と説得力を豊かに展開している。それを成功に導いているのは、まさに作者の画力であり、そして紙面全体を効果的にコントロールする構成力だろう。

卓球は全身運動的なスポーツであり、しかもボールに対する瞬間瞬間の力の掛け方が決定的に重要なスポーツであるが、掛丸の絵は、選手たちの身体の動きや重心の掛け具合、ラケットコントロールを、一目見て分かるほどに的確に描いている。

もちろん、ただ「リアルに」描くだけでは良い漫画にはならない。運動の速度感や、得点が決まった瞬間のカタルシスも、卓球(漫画)の重要な魅力であるが、それを担うのは「絵」単体ではなく、むしろ画面構成の次元である。実際、本作は、ボールをカットする瞬間をあえて大きなコマで映して「溜め」の緊張感を演出したり(1巻112頁)、あるいは逆に、一方が球を打ったものを相手が打ち返してボールが決まるまでの一連の変化をたった一コマに収めることでカウンターの速度と迫力を強調したり(1巻100頁)、選手の後ろ側から映すレイアウトで描いてボールの軌道の面白さを見せたり(1巻60頁)と、ネーム(コンテ)レベルでの構成の妙趣に満ちている。

上で引用した174頁の見開きも、そうした無数の構成的技巧のほんの一例にすぎない。台の角に当たって横撥ねしてしまったボールに、瞬時に反応しつつ対角線側へきれいに打ち返した場面である。この見開きを作り上げているのは、第一義的には堂々たる上段見開きレイアウトであるが、さらにそれは左側が広く開けていることによって運動の向きを示唆しているし、ボールの動きを示す効果線も力強く大胆に描き込まれている。画力単体として見ても、奥行きのある難しい構図を易々と描いているし、得点を決めた選手(「宮原博治」)の身体の動きもたいへん説得力がある。

素人目にも筋肉の動きが伝わるほどの精緻な描画が下支えしつつ、効果線の巧みな利用、コマ絵のレイアウト(カメラワーク)の練り込み、そしてコマ組みの様々な挑戦に至るまで、この作者の漫画表現追求はあらゆる細部に向けられている。卓越した構成力による巧緻な漫画表現の、現代でも最もめざましい実例の一つと言ってよいだろう。

赤松健『UQ HOLDER! (4)』

(講談社、2014年)、180-181頁。

赤松は、90年代に商業漫画家のキャリアを開始して以来、現在まで第一線に立ち続けている、傑出した少年漫画家の一人である。学園ラブコメから出発しつつ、いくつものジャンル的趣向を取り込んでおり、本作ではファンタジー要素とSF的側面を伴ったバトルものとしてストーリーが展開されている。また、キャラクター造形(萌え属性の開拓及び普及)の点でも多大な功績があり、さらに表現技法の点でも様々な試みを行っている。

上掲の見開きページでは、上段左右に大コマを展開している。たしかに、バトルものでは、このような見開き大ゴマそれ自体はけっして珍しいものではない。しかし、たいていはキャラクターのアクションを大写しにするものであって、この引用画像のようなロングショットで描くのは非常に珍しい。ましてや、バトルシーンでありながら、上段見開きと下段コマ組みが拮抗するような配分で見開きを構成するのは、きめわて珍しい。

この見開きは、軌道エレベータ発着施設の敷地内で、主人公(「近衛刀太」)が強敵に投げ飛ばされたところである。民間人が多数往来している施設内で、危険な超常バトルが行われているというギャップの異常さが、場内アナウンス音声の存在によって際立たせられている。また、主人公が数十メートルにわたって吹き飛ばされたことを分かりやすく見せる作用も果たしているし、さらには、軌道エレベータ基部の魅惑的な遠景も見逃せない。さらに言えば、上段に見開きを維持しつつその下にコマ組み展開していることによって、進行速度の演出にもなっているだろう。すなわち、この頑丈な主人公が、数十メートルを転がりつつ即座に体勢を整え、しかも強敵はすでにその背後に回り込んでいたという一連の状況が、一コマ目に隣接するほんの数瞬の出来事であるということを、読者は意識的/無意識的に理解するだろう。3コマ目と4コマ目で主人公の姿勢がほとんど同じままであるという事実も、この時間感覚の圧縮を補強している。

複雑に構築されたこの見開きを、簡単に分類することは不可能だろう。前記の4機能に照らして言えば、1)周囲の状況を再確認させる役割も果たしているし、2)時間的圧縮の一手法と見ることもできるし、3)そのロケーションの風景を楽しませることにも寄与しているし、4)バトルシーン特有の見せゴマとしての意味もある。美しくそして印象的な見開きである。

ドラマティックなストーリーを作りだしつつ、コマ組み表現に関しては無難なスタイルを採る漫画家もいる。その一方で、漫画制作をルーティン化させずに常に新たな表現を、あるいはその都度の場面の面白さを最大化するような表現技術を、追求し続けている漫画家もいる。赤松は後者のクリエイターだろう。

曽田正人『め組の大吾 (1)』

(小学館、2005年[文庫版])、4-5頁。

時代を遡って実例を手繰ってみよう。本作の初出(雑誌掲載)は1995年。二十年以上前の作品である。左記引用画像は、第一話の最初の2ページ目と3ページ目である(当初はカラーページであったと思われる)。

小学生時代に自宅が火事に遭い、飼い犬を助けようとして倒れていたところを、消防士に救出されたシーンである。この経験から、主人公(「朝比奈大吾」)は消防士こそがヒーローだと考えるようになり、そして消防士として就職するところから本編の物語は始まる。

つまり、本編全体の動機づけになっているのがまさにこのシーンである。そして、その決定的なシーンに相応しく、漫画家曽田は、この力強い見開きレイアウトをもって、少年救出に現れた消防士の姿を正面から描いてみせた。右手に消防斧を握りしめつつ両腕を大きく開き、破壊した壁の瓦礫を周囲に飛び散らせながら、そしてマスク越しにもはっきりと分かるほどおそろしく切迫した眼差し……。2コマ目以降を読み進めていく間も、この衝撃的な一コマは見開き上段に留まり続け、読者の印象に深く食いついてくる。

しかも、この衝撃はもう一度繰り返されることになる。この引用画像のシーンは、冒頭の回想的なプロローグシーンであるが、それに続く本編の最初の事件で、同じような状況のシーンが再度現れるのだ。初出動の主人公は無謀にも火災の中に単身駆け込んでいき、危険を冒して要救助者を発見するものの窒息しかけ、同僚たちに救助される。主人公が救出される場面では、ふたたびこの上段見開きのコマ割が用いられて、同じようなポージングの消防士が描かれる(同書、108-109頁)。意識が朦朧とした主人公の目には――そして読者の目にも――現在の状況が、幼時の事件と二重写しになる。そして主人公は、消防士の理想の姿をあらためて現実のものとして体験しつつ、さらに消防士の理想を新たな――より具体的な――目標として持つようになる。上段見開きという特徴的なレイアウトは、この反復による二重写し演出をよりいっそう効果的なものにしている。

手塚治虫『奇子 (下巻)』

(角川書店、2006年[文庫版])、52-53頁。

さらに遡ってみよう。現代漫画とは異なり、古典的な漫画は、一ページあたりのコマ数も多く詰め込まれ(一ページあたり6~9コマ)、見開き2ページに跨がるコマもほとんど無かった。ただし、少女漫画はコマ組みの解体と再編成に早くから取り組んでいたし、本項で取り上げる手塚自身も、枠線の破壊や越境を初めとする様々なレイアウト上の実験を行っていたのだが、それでも全体的にみれば、昔の漫画(おおまかには60年代以前だろうか?)ではコマ組みは小さく端正に作られていたと言えるだろう。

『奇子』の初出(雑誌掲載)は1972~1973年とのことである。約700ページの長きに亘る本作の中で、見開き左右のページに一つのコマが跨がるのは、わずか3箇所である。そのうち一箇所は、全面黒ベタの上に人物の様子がシンボリックに描かれる見開きであり(同書、68-69頁)、もう一つはラストシーンで、村を遠景に映しつつナレーションを入れる見開きである(同書、344-345頁)。

本作は、青森県のとある山村地主「天外(てんげ)」一家の物語である。閉鎖的な村落共同体および親族共同体が、終戦直後の空気に触れて、次第にその歪さを露呈させていく。家長は長男の妻と公然密通しており、小心者の長男は相続分を得るためにそれに追従しており、その一方、復員した次男は米軍のスパイとしても活動しており、次女は密かに社会主義活動に参加しているといった具合である。農地改革や、霜川国鉄総裁変死事件(史実の下山事件を下敷きにしている)を初めとして、米国(GHQ)の暗躍、暴力団の伸長、朝鮮戦争やベトナム戦争といった戦後日本の政治的社会的動乱から陰に陽に影響を受けて、天外家の旧弊的な家父長制権力は急速に求心力を失ってみじめに崩壊していく。

昭和36年の冬に、家長(「天外作右衛門」)が逝去する。上掲引用画像は、その葬儀のシーンである。この決まりきった退屈な儀式の場面に、手塚はあえて大きな見開きを用意した。しかも、リアリスティックな遠近法を用いつつ、屋根の上から参列者たちをゆるやかに見下ろすという奇妙な構図である。黒白の鯨幕によって囲われ、さらにその周囲は重々しい瓦屋根で覆われて、参列者たちはいかにも狭苦しげである。この見開きの大ゴマには、「その場面の状況提示」や「葬儀の長大な時間経過の表現」の機能を見出すこともできるかもしれない。しかし、それ以上に、この広がりはおそらくは「死」の広がりである。普段のページの稠密活発にして表現意欲に満ち溢れたコマ組みから一転して、このページにはコマ組みのダイナミズムは失われている。あまりにも鈍重にベッタリと広がるこの大ゴマ、そしてその下に並ぶ3コマには読経の細い文字ばかり。手塚にしてはきわめて珍しい見開きゴマの紙面構成をここで用いているのは、この家長逝去の場面のただならぬ重大性のためだろう。コマ組みの意味作用がほとんどほどけてしまいかねないほどの、この捉えがたく不気味にのっぺりしたレイアウトは、天外家の共同体の意味作用がここで完全にほどけてしまったことをも暗示している。

2017年現在の漫画シーンにおいては、創造的なコマ割演出のエラボレーションとして評価できるものが、時代を遡った1970年代漫画の支配的文法の下では、放漫に引き延ばされたコマ割の死(を表現するレイアウト)として認識される。この逆説は、美術における技術や修辞は単線的な「進歩」として一元的に捉えることができず、その都度の様式観乃至文法観に規定されるものだということの一例でもあるだろう。

このようにいくつもの作品における上段/下段見開きレイアウトの実例を検討することで、この配置にも様々なタイプがあることが見て取れる。そして同時に、『ゴールデンカムイ』におけるこのレイアウトの用い方の特異性も、あらためてよりいっそう深く理解できるだろう。上記図2や図4に見られるような、遠景のカットを紙面上段(または下段)に大きく展開する手法は、人物を描かないことによってそのコマに流れている時間の動きを特定させないままにし、そしてそれによって下段(または上段)の各コマとの間の前後関係をも覆い隠し、そうしてこの大ゴマのランドスケープの印象を読者に対して深くじっくりと刻印する。